值得抢救和保护的民间“和尚棋”

昨天,市政协来我县调研非物质文化遗产保护工作时,对我县的五马棋(又名和尚棋),滚龙戏、围鼓、薅草打闹歌颇感兴趣,这些都是仡佬族民间文化。由此想起了我们小时候百玩不厌的“和尚棋”,心头痒痒的总想找人对决几场。

关于“和尚棋”,有一个故事:有一个出家和尚,整天躲在山上念经,没吃的就下山化缘。有一天,和尚下山化缘空手而归。他灰溜溜回到山庙里,坐在地上,用木棍写字渡日。他把自己的庙写了“◇”形,在中间写上个“十”字,又在庙下面写个“田”字,又想到很多田,就把一个“田”字分成四个“田”字,并与庙相连。和尚肚子饿得咕咕直叫,无心再写,就在每个“田”字上打个“×”,嘴中叽咕着:看来今天得饿肚皮了,他丢下了木棍,又随地摸着了几颗石子在手中。和尚盘脚坐着,手中倒胖着小石子直发呆,有几颗石子从手中掉在地上的图中,和尚眼前一亮,来了精神。他要想办法去智取化缘,不能白要,让农夫心甘情愿给他粮食。于是他把自己比着一个石子放在庙中的十字路中,把有粮食的农夫比着几个石子摆放在大“田”字四周,把所有的笔画都看成路,可四通八达。和尚设想,自己走一下,农夫走一步,不能在路上一见面就向别人化缘。他想出一个办法,就是只要在一条直路上,同时遇着两个农夫,自己站在中间才能化缘,而且农夫都得给,这一着叫“挑”,农夫不愿给,就要想法子改变路线,关键就看和尚自己怎样走,才能把农夫的子全部“挑”完。只有这样才给斋饭。

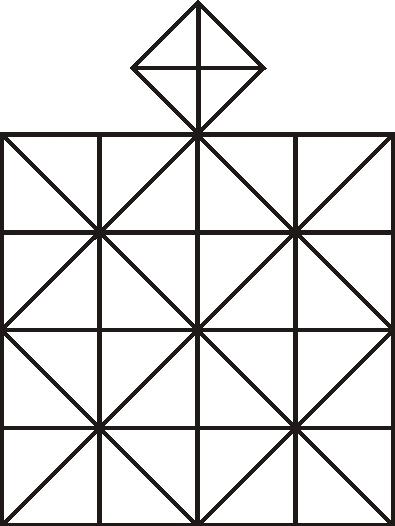

和尚决定下山试试这个办法。于是他来到一个院子,找了几家农夫化缘,人家都不给,他就在地上画出自己发明的图形,再找几颗石子,自己取一小节木棍替代,给大家说明各自的走法,谁输了,谁就给粮食。大家一看,这个方法可以,又好耍,于是并做起游戏来。后来民间把这种耍物叫“和尚棋”,由于其棋盘形似象征五匹马,也有人称“五马棋”(见图)。

玩法:由甲乙双方对奔,活动时先画好棋盘(如图),甲方1子称为“老和尚”,乙方16子称为“小和尚”。当老和尚下山遇对方中有空,则入空吃掉左右二子,叫做“挑吃”。小和尚则尽量避免失子,直至把老和尚围退至最高峰无法动弹为乙方胜,若小和尚被老和尚吃得只剩下两名为甲方胜。

另一种玩法是甲乙双方各五子对弈,可挑吃可夹吃,“吃”过后补上相应的棋子,直到把对方剩下的最后一颗棋子赶到“庙”里走不动为胜。其玩法和今天的围棋有些相似。细细一想,实际上它的玩法演绎着古代战争的一些战略战术。

“和尚棋”和“猪蹄叉棋”、“上天棋”、“六子棋”等的共同之处是都没有文字,器具随地可寻,小石子、砖瓦片等均可用来做棋子,故民间也叫“无字棋”,都有一个美好的传说。在那些物质匮乏、生活原始的年代,我们不得不被祖先们的这些发明而折服。

在今天,广播电视、互联网、移动通讯、电子游戏等等日益丰富着人们的生活,对这些趣味性远不及现代娱乐方式的“无字棋”,正渐渐被人们遗忘。但它们作为一种简便易行的智力游戏,是仡佬族祖先们智慧的结晶,在今天也有它存在的意义。

作者:冯其伟 转自:正安论坛

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com