非凡正安——300娘子军

你应该听过300娘子军,可这是一个怎样的故事,其精神内核是什么,你又真的了解吗?

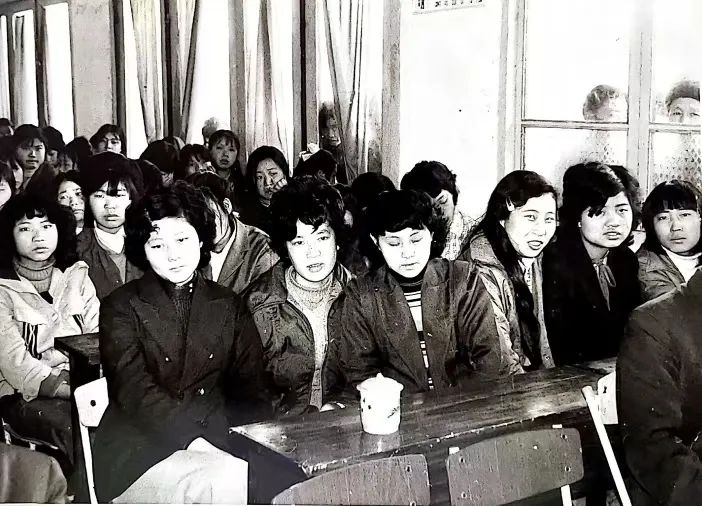

这张照片来自1987年,下面黑压压的人群,即是300娘子军,她们来自正安的各个乡镇,多是十七八岁的小姑娘。那一天,正安的领导正在给她们做最后的动员,会议结束后,她们将要去广东打工。今天的我们,听到打工这个词或许没什么感觉,但当时的这个词,可是异常新奇。

“怕出去被骗,父母他们吵架,半年不说话。”三百娘子军成员简淑华回忆道。同样,就业岗位的稀缺,也是当年促使人们外出的主要原因之一。三百娘子军的另一名成员闫建平告诉记者:当时的正安很难找到工作,我不读书后就没事干了,在家呆了很长一段时间。

为什么要出去,归根结底,还是穷。1987年,正安县的人口近60万,农村有富余劳动力30余万,而人均耕地不足0.8亩,向内,仅靠土里刨食,何以解决一家人的温饱;向外,正安是一个典型的内陆山区县城,位于遵义东北部,在大娄山脉东麓、芙蓉江上游。向北,距重庆数百公里,南下,距省城贵阳200多公里,加之当时交通闭塞,就连去地市所在地遵义也得大半天时间。如何解决就业,如何生存,是正安人亟需解决的难题。然而,当时我国东部沿海地区,经历改革开放后,经济迎来腾飞,各大工厂的生产线却极度缺人。如果将县内的剩余劳动力,组织到沿海地区务工,不正好互助互惠吗?这是想法一经提出,便引发了正安县委、县政府的热烈讨论。

“由政府组织,万一有人出个三长两短,扯皮的事没完没了。”

“群众愿意吗?他们可没去过那么远的地方。”

站在未来者的视角,我们尽可疑惑当时先辈的胆怯,但若角色转换,我们还能克服对未知的恐惧吗?争执过后,务实精神仍旧站了上风,大家形成共识。正安县委、县政府作出决定:为让农民脱贫致富,通过“减少农民来富裕农民”,有组织地向经济发达地区输送劳动力!

春节过后,各乡镇自愿报名的近300名女性汇聚正安县政府。她们中大多数人都素未谋面,此刻都统一保持着两种情绪:激动、忧虑。毕竟这件事,在全省都是头一回。前路漫漫,出路在哪里?台上的人不知道,台下的人也不知道。这是一次风险与收益并存的尝试。成了,解决县内数十万人的就业与温饱难题;败了,组织内的处分是小,乡亲的骂名可不知要背负多久。但无论如何,已经箭在弦上,不得不发。当300名正安女性乘坐的汽车出发时,留下的,是300个家庭的希望,更是忧虑。

1987年2月26日,贵州日报刊登了名为《正安300娘子军“出师”广东番禺》的报道,短短几百字,犹如巨石投池,顿时激起阵阵涟漪。同年6日,人民日报以《转移——跨世纪的选择》为题,专门报道了正安的劳务输出的做法,一时间,正安县敢为人先的举动在全国引起强烈反响。但是,鞋子合不合脚,只有自己知道。

抵达番禺后,根据厂方的需要,把人分成了3批,100人进了服装制造厂,另外200人分别进入了两家玩具厂。培训1个月后,女工们开始上岗。期间恰逢是生产的淡季,开工不足,工资收入大大低于预期,加上语言不通,有些人因为水土不服,身上长了脓疱等等,有些人坚持不下来,偷偷回家了。当年4月底,工厂只剩下了112名姑娘在坚持。

当消息传出来后,一石激起千层浪,谣言四起。有人怀疑:“他们为什么专门招收女工,不招收男工?”有人说:“人穷骨头硬,不去当下人。”其中所意,不言而喻。

“我们刚去的时候,邻居就说:你家女儿出外面,要被卖到香港去。我妈妈听到这个消息很生气,更生气埋怨我爸爸。”简淑华如是说。

初出征即受阻,面对流言,正安县逐级向上级反映情况,此问题在省劳动局办公室上报的《情况反映》上引起了时任贵州省委主要领导的高度重视。1987年5月23日,贵州省委主要领导同志在反馈的问题上作了批示:“正安县第一次有组织地向省外劳务输出,缺乏经验,出点问题在所难免,只要认真总结经验,坚持下去,就一定能闯出一条路子来。希望正安县一方面做好劳务输出人员的思想工作;另一方便协商解决存在的实际困难。不要半途而废!”

贵州省委主要领导的批示对正安县劳务输出工作做了肯定和支持,正安县委、县政府一班人顶住了压力,坚定了信心。相应的服务工作也及时跟进,县里派出工作组赶赴番禺,先解决工人的吃饭问题,由县里补贴部分生活费。又与厂方商量,把宿舍修缮修缮,安装电风扇等等,改善生活条件。通过一系列的沟通,算是稳定了人心。

一个月后,随着“娘子军”们的技术越来越熟练,计件工资一个月可拿上百元,对于当时的经济状况来说,这可是一笔不小的收入。

“上班三个月后,我就给家里寄了200块钱,还给爸妈一人裁了一段做衣服的布匹。”即使过了近三十年,简淑华回忆当时拿到工资的情景,仍满满脸喜悦。面对当时的“高工资”,闫建平感慨说:当时100多的工资不得了了,正安上班的工作人员,也才30、40块。”

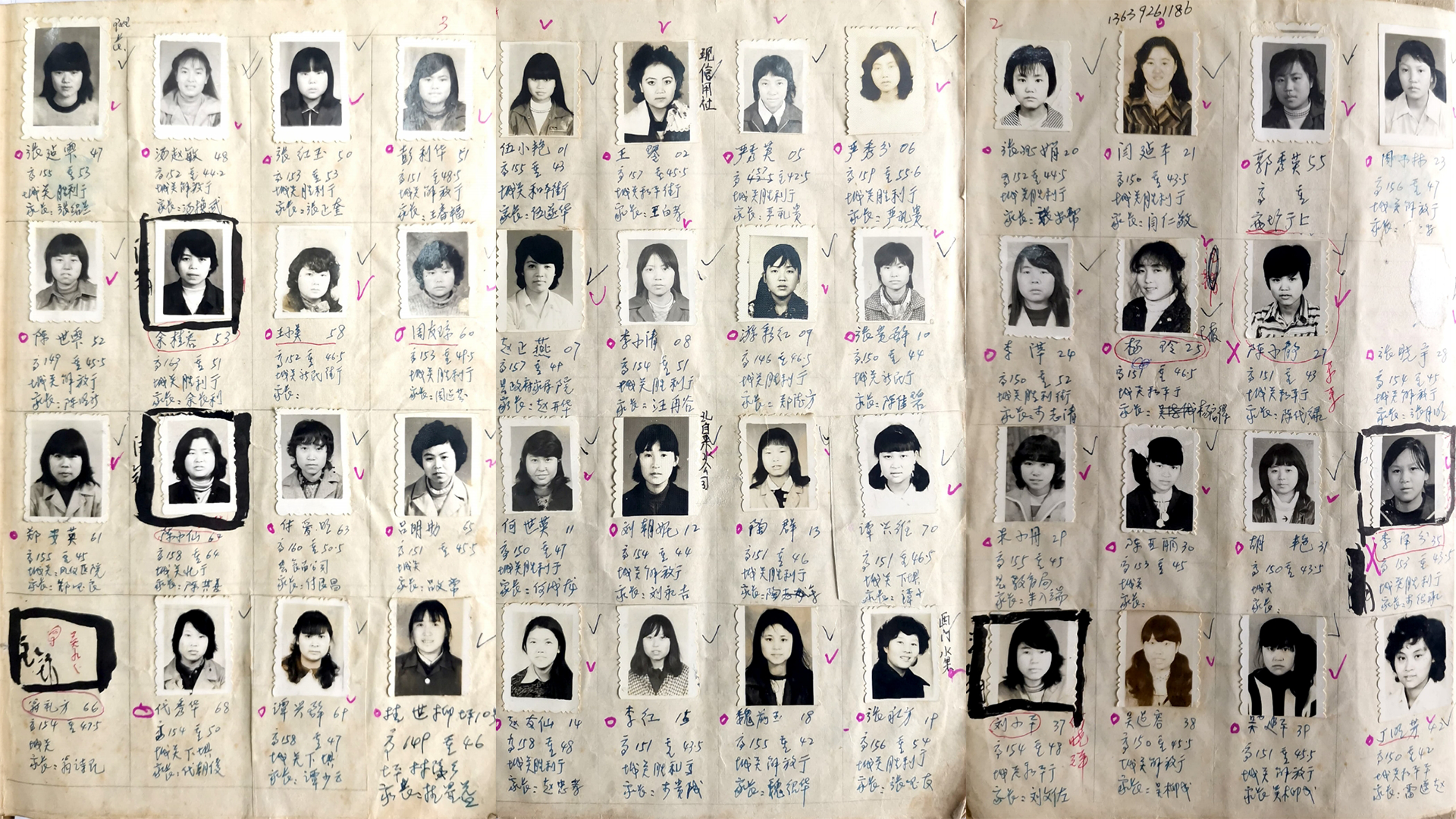

(简淑华务工时照片2排右4)

有了不错的收入,简淑华决定回家看看,这一回,谣言不攻自破,也让群民们看到,“打工”并非是一份不可见人的工作,对未知的恐惧随即消逝,转变为期待。她们围坐在简淑华旁边,询问是否可以搭上自己的孩子,又或者自己本身。

星星之火,可以燎原,300娘子军的事迹,迅速传遍了渴望工作的正安大地,劳务输出出现了“滚雪球”效应。越来越多的正安农民老乡将自己的兄弟姐妹、乡邻乡亲带上了打工之路,剩余劳动力与温饱问题一并得到解决。

1988年,正安县当年向外转移就业的农村劳动力达2100人。以后,通过政府有组织输出、亲戚朋友介绍等方式外出务工以每年约新增1万人的规模持续发展。2017年,正安外出务工人数为21.3万人左右,占全县劳动力的40%。2024年,外出务工人数增至25余万人;外出务工人员在全县总劳动力中占比高达70%。劳务经济已成为正安县的支柱产业之一。

据不完全统计,外出劳动力每年为家乡汇回的资金23亿多元,是正安地方财政收入的数倍。不少群众的生活,也在打工中得到翻天覆地的改变,盖了新房,买了轿车,一切都在朝着好的方向发展。

然而,在外出的人眼里,心里始终惦记着一个地方——家。而她们的故事,也将交由另一批人继续执笔,书写新的篇章。

来源:正安融媒,作者:叶欢

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com