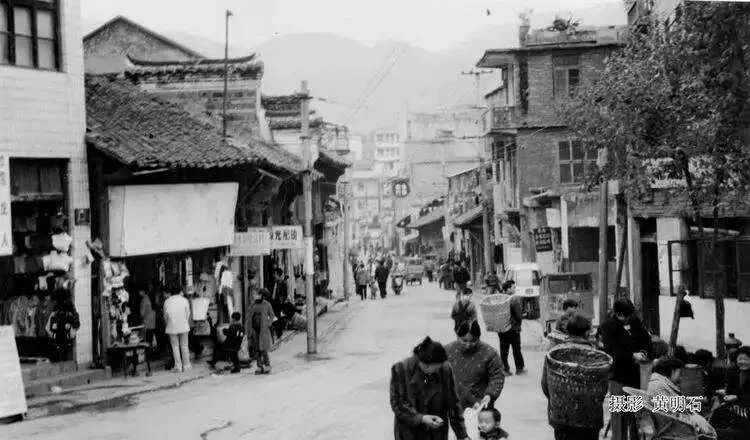

正安县城东西门街的记忆

六七十年代的东西门街,是县城最繁华最长的一条街,街道两旁是鳞此栉彼的低矮木薪房子,路面主体为黑泥土,由十字口往西延续百余米长的街道就是西门街,十字口朝东方向三百余米的街道就是东门街,东街不平,先由十字口下百米斜坡到城门洞,从城门洞钟表老人吴德清家至肖家糖店为全城地势最低亦最笔直的一节街道,全长百多米。从肖家糖店至东门泡粑店有五六十米长的陡坡,上完陡坡缓行几十米就到扫把街口,从扫把街口一直往东都是平路。最陡的那段路,路面主体为大小不一的青石团,密扎的嵌在泥床里,历经上百年的人踩车辗路面上的石头已是光滑圆润,青光照人。街道上的主要交通工具是三驾辕的马车,主要运输煤炭,马车爬陡坡时速度减慢,我们一伙顽皮的小孩就爱乘机爬上车尾,过一过坐车的瘾。有时遇脾气火爆的赶车人挥舞马鞭打过来,鞭子缠绕在颈子上,我们涨红脖子,一边跟着马车跑一边解掉脖颈上的鞭子。除了马车,经常看见的就是县城唯一的一辆邮政单车,骑着绿色的邮政单车,风驰电掣,神气十足穿梭于大街小巷送信的邮递员,成了我们崇拜的偶像。那年月全县仅有一部客车跑遵义,有一部邮车跑遵义和乡镇,在县城的街道上难得看见停泊的闲车,唯一让我们饱眼福的是可以看见停放在兵役局的武装部政委陈艾邦的军黄色吉普车,但只能隔一定距离看,不敢用手去抚摸它,因传说车身上有麻电,会麻倒人,一年之中我们有几次能幸运的看见停在街上的拉煤油的高架货车。这是一种美国产的小道骑货车,车头酷似大鼓眼睛的蝉,我们对它身上的每一个车灯,每一个轮胎都充满了好奇敬畏。

东街上最平直的一段,地势低洼,背面紧靠下坝的水田,遇上雨天,就成了稀泥烂凼,街面上的人家为了行路人不弄脏鞋,就将煤灰铺在路面上,但这却启发了我们的恶作剧。我们把稀泥汤刮在一堆,在上面铺上一层薄薄的煤灰,看见上当的大人一脚踩进稀泥汤里,我们躲在家门后面开心的大笑。

每年夏天都会下几场暴雨,发几泼洪水,城门洞河沟里的水涨到街上来,东门街最低的一段成了一条河。洪水消退后,我们就在街道的水凼里抓鱼撮鱼,挣扎的鱼儿象闪烁的银光在街上蹦跳,这应该是从古到今都很难见到的一种景观。那个年代家家户户都有背兜、水桶,相当部分人家有挑兜、鸡公车(独轮车)。背兜、挑兜,主要用于去仓库买粮食,水桶用于在四层门的水井挑水,而鸡公车专门用于去十几里外的桥溪河煤厂推煤。天麻乎乎亮时,四层门的街道上空就响起了吱嘎吱嘎的鸡公车的滚动声,每条街上几十百把台鸡公车浩浩荡荡地向桥溪河进发,气势磅礴,振奋人心。那个时代的青少年虽不能将宝贵的时光用于学习文化知识,却将他们的青春热血和汗水换来一家人生存所需的燃煤,真可谓奉献牺牲的一代。

六十年代的人们几乎每天都会看见一匹高大肥壮的白马,驮着两大框块煤走在街道上。尤其当马走到东门陡坡街道时,锃亮的铁马蹄踏在油亮的青石路上,发出有节奏的“得得”声,奏出小城一曲动听的音乐,令人终生难忘。幽深小街,青石泛光,马蹄声碎,成了小城一道亮丽的风景。

在老东街上每逢吃饭的时间,总会响起妇女喊娃儿回家吃饭的声音,娃儿们端着碗,饭面上铺着几样菜,一字儿排开地蹲(坐)在自家门口吃。吃的过程中便忍不住要串门用自家的菜换别家的菜,这样许多娃儿都能吃到十几种味道不同的“百家菜”。

因为一条街都是木薪瓦房,麻雀们就在瓦洞里住家。这些小家伙们不失时机地飞下来啄食我们遗洒在地上的饭粒,酒足饭饱后又飞上电线或屋顶上,叽叽喳喳的争论和唱一阵类似三节棍的劲爆歌曲。逢街道旁的杨槐树开花,真可以用“门可罗雀、鸟语花香”来形容。

过年是娃儿们最幸福快乐的时光,除了吃上丰盛的年夜饭外,更让他们快乐着迷的是有鞭炮放。从父母那里得到的几角压岁钱,全都买成了鞭炮。大年初一,天还不见亮,只要听见哪家响起鞭炮声,承担挑水任务的男孩就急不可耐的翻身起床,炸响自家的鞭炮,然后担起水桶奔向水井去抢“银水”(从水井里最早挑起来的一挑水)。担完银水天已大亮,娃儿们的狂欢节就开始上演了,街面一侧的娃儿与对街的娃儿自然分成两个阵营。几十个娃儿手执香烛纸烟,衣裤袋里装满了充足的鞭炮,将点燃引线的爆竹,奋力掷向对街。

一场让娃儿们兴奋刺激的火炮战爆发了。霎时间街道上火光闪烁,炸声如雷,那阵势就像两股劲敌在激烈的枪战。

数十年过去了,东西门街已从一条寒酸破旧的小街蜕变成了一条富丽堂皇、颇具都市繁华气派的大街,但关于县城东西门街那些记忆都鲜活在我们的脑海里,因为关于东西门街那灰色沧桑辛酸幸福的历史,见证了这条大街今日的辉煌。

作者:陈南水,转自:正安文艺公众号,2020年11月。

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com