峡谷传奇

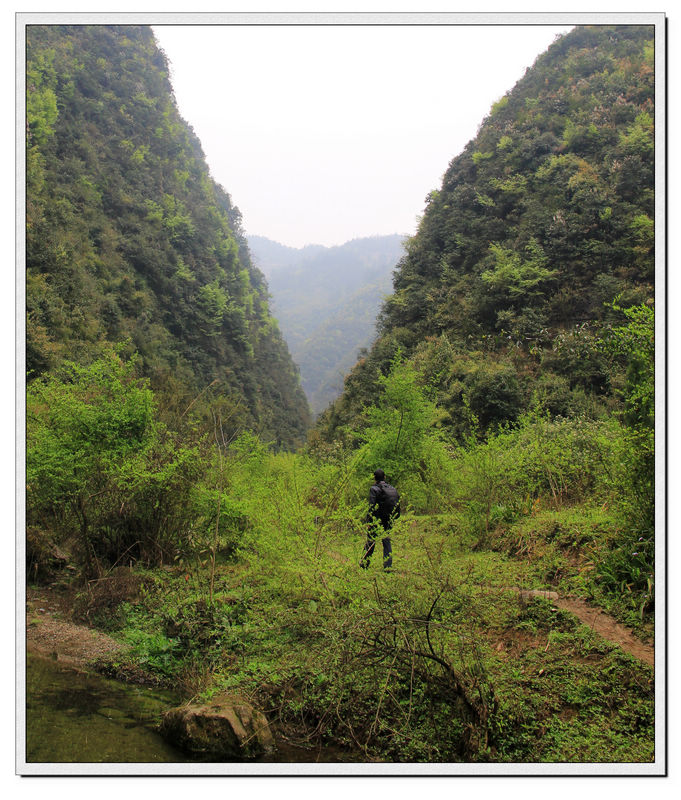

从小在山里长大,屋当门有一条峡谷,从顶箐山脚延伸下来。虽然不是很深,但窄得看不到底,谷壁碧树森森,白岩险峻。在电话未普及的年代,谷两岸的人如有联系的,扯上大噪门高声一叫,对面便可听见回话,余音在谷内荡漾,渐远渐弱,久久不去!

还是放牛娃的时候,无数次曾望着幽深的峡谷凝视,想象着谷内光景,想着大人讲过的关于谷内的传说……

但一直以来,却没有去谷内一探究竟!人生又何尝不是如此:风景就在眼前,可是常常就错过!

无论如何,也要去峡谷内看一看,走到源头,见证峡谷内的传奇故事!

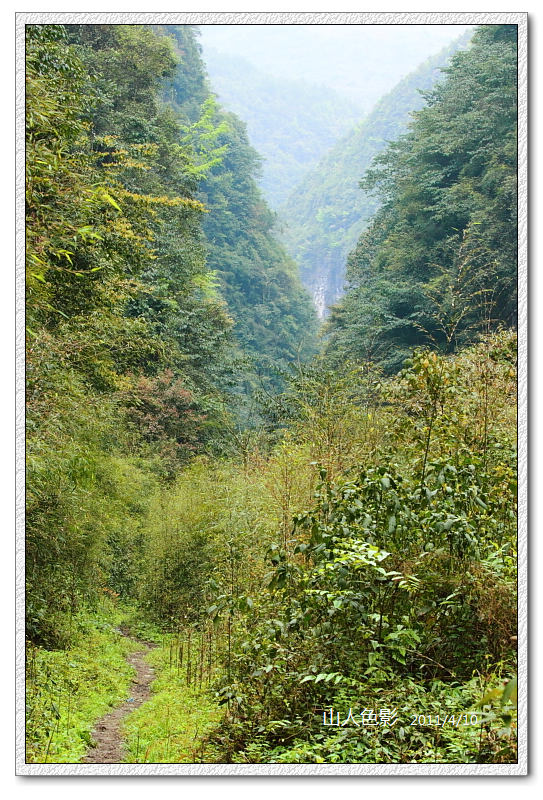

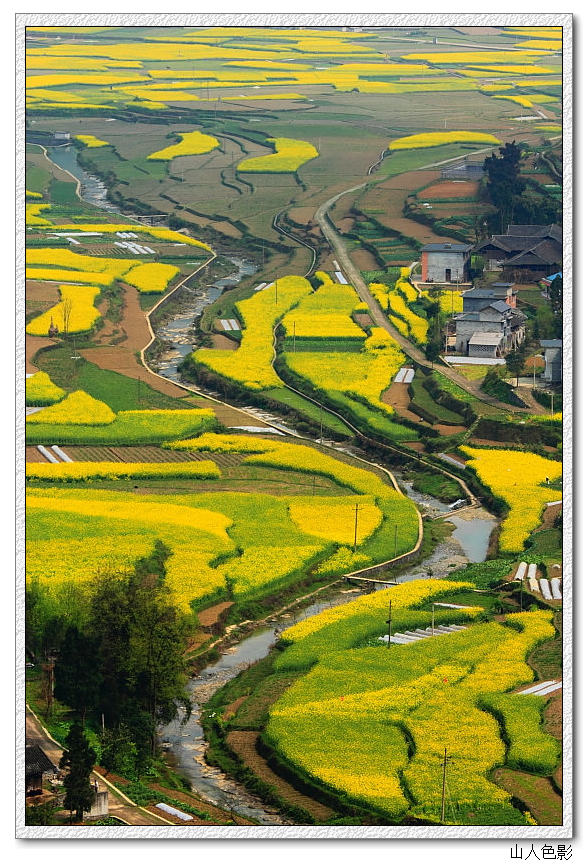

辛卯年壬辰月乙未日,和QiWei一起就去了峡谷。前一天QiWei带着小公主和我一起回了趟老家,上到半山,回首见蚂蝗沟被一块块的金黄色块点缀着,就如画家作的画。那小河,就是从峡谷中流出来的,我们能找到它的源头吗?

车行到蚂蝗沟水库坝上,便要步行。时值初春,其水碧如蓝,两旁的山由近及远倒映在水中。小时候读书时偶尔回家走到这里,曾对着眼前的一切作画,无奈没有画功,表达不出心里的那片风景。岸边垂钓者已经做好各项准备工作,如雕像般注视着水面,他们钓的,并不是鱼,而是春天的心境。

顺着水库而进,边欣赏水鸭子在水面悠闲拨水,当发现有人,嗖忽钻入水中,不见了踪影。水库的尽头便是出水口。要到出水口,必先过风岩沟。风岩沟也是一个小小的峡谷,狭如一线天。山上村民背负重物赶场走到此处,已是一身热汗,歇一歇,从峡谷中吹出的凉风便带走了身上的热量,舒坦无比!

出水口是两山上山道路的分路口,右边山道极险,上山最险处人脸几乎贴着道路,为求平安,路边就立了个阿弥托佛,不过这路现在几乎没有人走了,走公路了。

这地方叫出水口,是因为这地方的确有水流出,冬天和现在这春水未发的季节,峡谷中的河道是干的,水库里的水其本上全是由这里流出来。传说中,这山底是空的,峡谷的源头黄瓦地有一洞,直连这里,很久很久以前,有人在黄瓦地锯木头,留下的锯木面经过一段时间后就从这里流了出来。

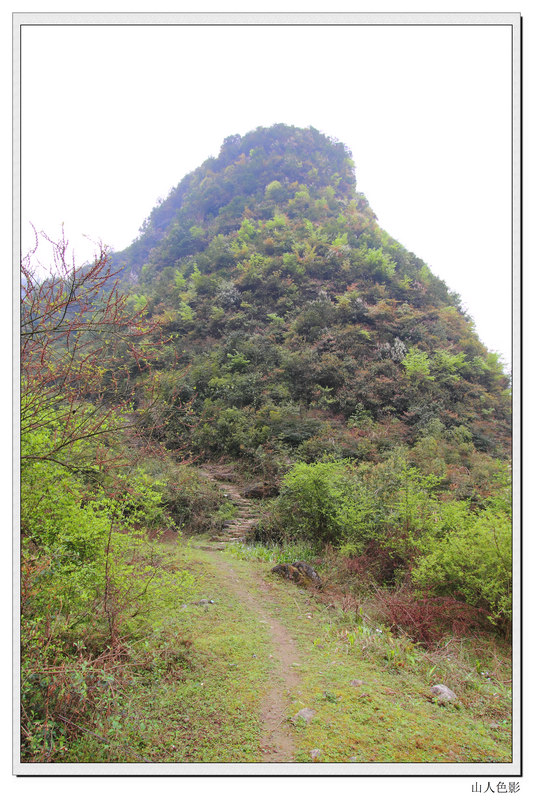

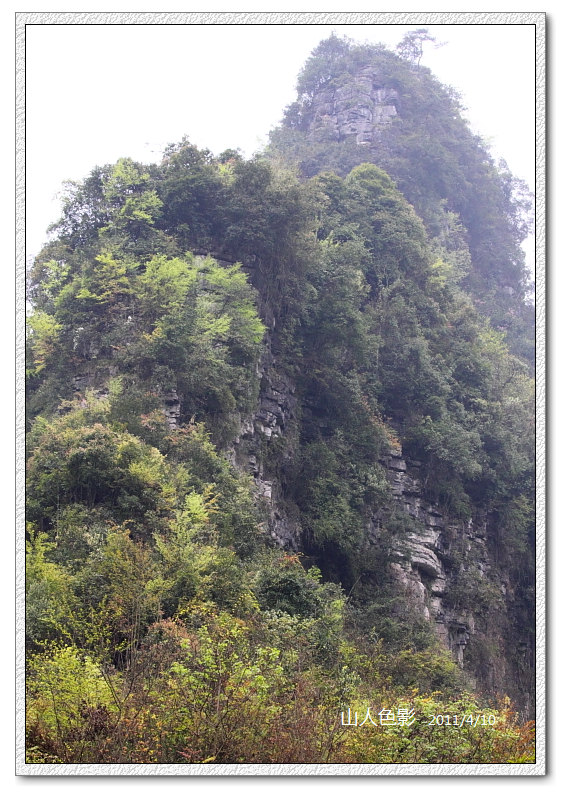

初入谷时还算开阔,不远处便有一山峰。上山的路粘在石壁上,听说这路是一个姓谭的石匠修建,谭石匠只做修桥补路的好事,会定身法,修路时如需过路人帮忙抬石之类,如路人不干,他使个定身法,过路之人便长久不动,定在那儿。这传说当然只是传说,但谭石匠修路,过路之人应当尽力帮忙,真有那不干者,是应该受惩罚的!

峰顶有一古庙,此庙来历是因为峰顶正对着对面山上的康洞,古时曾有龙在洞中兴云作雾,人们害怕它溜掉了,会带走两山灵气,于是便在洞口修了一庙,名曰锁口庙,在对面这山峰上也修了一庙,取名降龙庙。自此洞中平静。洞口的庙早已经没有了,而这峰顶的庙还在。

康洞洞口较大,我们身在谷底,无法看见洞口,洞内有很丰富的石膏资源,小时见大人们去洞内背出石膏来卖。近年也曾有人去进去开采过。这康洞连着山背面合溪的石膏洞。如有机会,自当进去一探究竟!

呵呵,QiWei整猜迷活动了,大家努力,猜中的他要请客的。QiWei带着小公主和我一起回老家,有客自远方来,无甚招待,正好老人家在家里做好了这个粑粑,说真的,我也是第一次吃,其味独特,关键是用了野生植物做成的。那阳雀菌嘛,自小在家找过很多,撒点盐放在火炭上烧熟吃了,同事们都问我为什么看起来比实际年龄轻很多,我想来想去,才告诉她们:我小时候吃过很多阳雀菌,哈哈,要不信,你们也多去找点来吃,估计真有保持青春的功效!

驴一代和驴二代:

“宝贝,小心脚下!”

“爸爸你也小心!”

此时春水未发,河道干涸。到了发水季节,河中方才有水。以前夏季涨水,从山上便见谷底一条黄色的带子飘过,水声吼吼!近年植被恢复得很好,又因退耕还林,两岸山上已被树木覆盖,夏季涨水河水也不混浊,清亮见底。

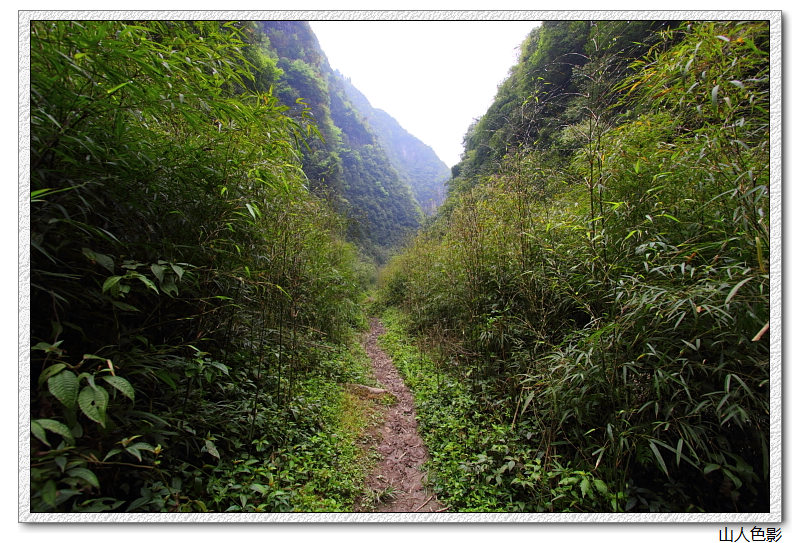

谷中有一小道,道上鞋印新鲜,此道是鸭池田村民赶场捷道,现今公路从半山腰横穿,步行也还是走谷底便捷,但近年几乎家家都有摩托车,走的人也不多了,所以小道显得更小!

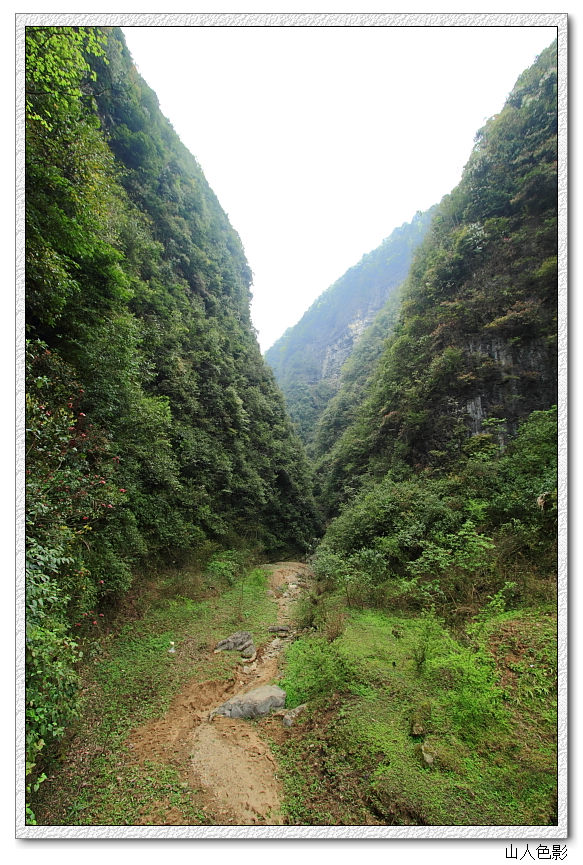

忽然一抬头,见头顶上横亘着一堵悬岩,知道城墙岩到了。虽是叫城墙岩,但绝对比城墙坚固厚实。曾无数次站在山上俯看,想象着岩底的境况,当站在谷底,仰望悬岩,人就显得很小,心里却很踏实,并不象见过的多数悬岩那样令人担心会塌下来,看来取名城墙岩,确是不虚!小时在家曾被母亲责为“脸皮比城墙岩还厚”,现在看来还真是厚,有时更被责为“脸皮比城墙岩的转角还厚”,那真是厚到极处了!

城墙岩的确有“转角”,向前看去,峡谷就到头了,要向左转行进。

此谷无名,当地人叫“沟的”,我叫它城墙岩峡谷。

有几处被水冲得很光的石壁从谷壁上挂下来,心里只有想象着那飞流直下的光景,看来涨水时节,定当再来一次!

一直未见河道中有水,于城墙岩“转角”下河道中卵石上坐着休息,顺便做了一些环保的事情。忽见谷中青烟袅袅,难道这谷中,还住有世外之人,是高人隐居?还是世外仙人?

青烟升起处不及人高且离我们较远,浑不象我们烧垃圾产生的烟雾所致!原来这谷中气流从外到内流动,到此“转角”处,气流受阻便缓,是以烟雾并不向上而是随气流向谷里飘移,一时又不能散去,聚集渐浓,这谷中的世外隐者,却是我们自己!

谷中刺竹成片,此竹节上长有一圈小刺,虽不锋利,但也会刺伤皮肉,握之尽量不要握其节!刺竹一般用来做豆类的藤蔓支撑,或是排着编成“楼板”,当地称之“架盆桌”,主要用来晾农作物,上下透气,比板材类楼板好得多。刺竹竹笋有点苦涩,口感较差,但采之晒干,和着腊肉炖着,其味也很佳,这毕竟是真正的纯天然绿色食品,有着它独特的味道!

越往里走,峡谷渐窄。小道时而在刺竹林中,时而在河道鹅卵石上,时而贴着山底石壁……

春来万物复苏。谷中鸟儿唱个不停,此等天籁之音,闻之心旷神怡!听声音鸟儿种类较多,但却不见其形,只知谷壁林中到处散落着这些天籁乐器!忽见路旁一草丛中簌簌作响,一只有着长长尾巴非常好看的鸟儿钻了出来,一下子跳上石壁,隐入林中,不见了踪影!

各种嫩叶,野花散发的香气进入鼻中,使人神清气爽,这才是真正的春天气息!由于谷中气流较缓,香气浓郁。我们大口的呼吸着,想用此等纯净之气清除掉平时吸入的灰尘和汽车尾气组成的毒气!如真能当一个世外隐者隐居于此,那是何等的境界与快活?

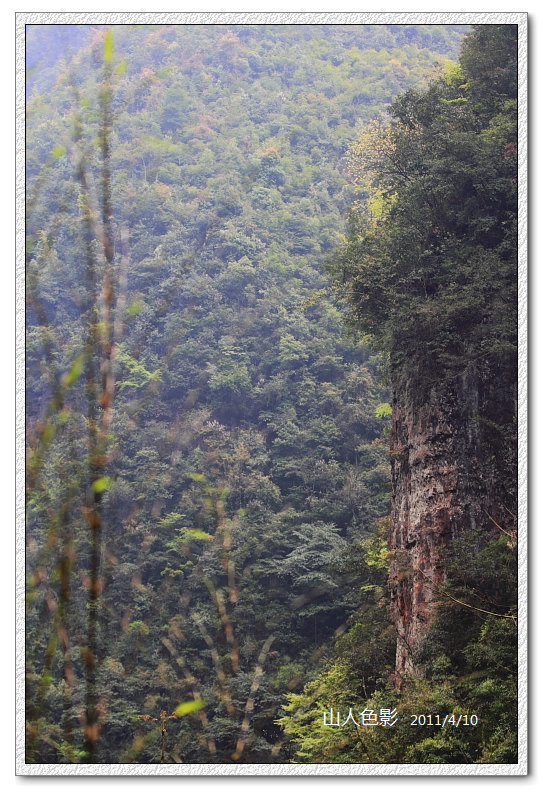

眼中所见,便是两山上各种颜色的树叶,五彩斑斓,这大自然是真正的画家,用他绝妙的画笔调出如此爽心悦目的色调!我们来的正是时候,要过得几天,树叶变绿,眼里就只有翠绿了,当然,那也是别有一番景象!

我们穿过刺竹林……

越过河道……

仰望峭壁……

忽见峭壁半腰有一大洞,洞口见方。四面并无道路上去,可见人迹罕至,我们一无装备,二无时间,也不能上去一探究竟。

见到此洞,使我想起了关于鲁班书的传说。

从前有一林姓人家,世代为道士,道行颇深,法术高超,道士的法术来自其祖传的鲁班书。这鲁班书分前半部分和后半部分,研习前半部分,所学法术全是用来帮助人做好事的,而后半部分法术却全是用来做坏事的,是以林氏祖先便限制其后人不能研习后半部分,但偏被一好奇心强的后代学习了后半部分,其做事便有人害人之心。一日其父在峡谷对面山上出丧埋人,他便在这面作法,使抬丧的木杠断了不能前进,其父施法接上,他再作法断之,其父再接,如是三次,其父大怒,知是儿子使坏,深痛儿子的心已坏到不认亲爹,于是一道剑光从对面山上劈将过来,将其劈成三断!

其父做完法事回到家中,却看到儿子也在家里,并未死去。原来儿子在使坏的时候,也怕父亲发怒施法于自己不利,便先将贴身的衣服脱下罩在石头上,那剑光劈的,却是那块大石头!(这分成三份的石头确有其物,我小时候去看过多次)父亲长叹一声,虽怒儿子不听话私学害人法术,好在儿子所学也只是皮毛,如将此书学全,那他也无法收拾了,但虎毒不食子,便将鲁班书放入火中焚毁!但又说父亲舍不得毁此奇书,瞒着儿子找到绝壁上的洞,把此书藏在了洞里,此洞四面绝壁,常人无法进去!

后来没有人去找过这个洞,这鲁班书的传说也只是传说!我给QiWei说,“听说此书神奇,我小时候倒是萌发过去找一找的念头,但最终不敢去。要真去找到了,说不定已成了一代法师!”

我们看到的这个洞,会不会就是传说中的那个洞呢?

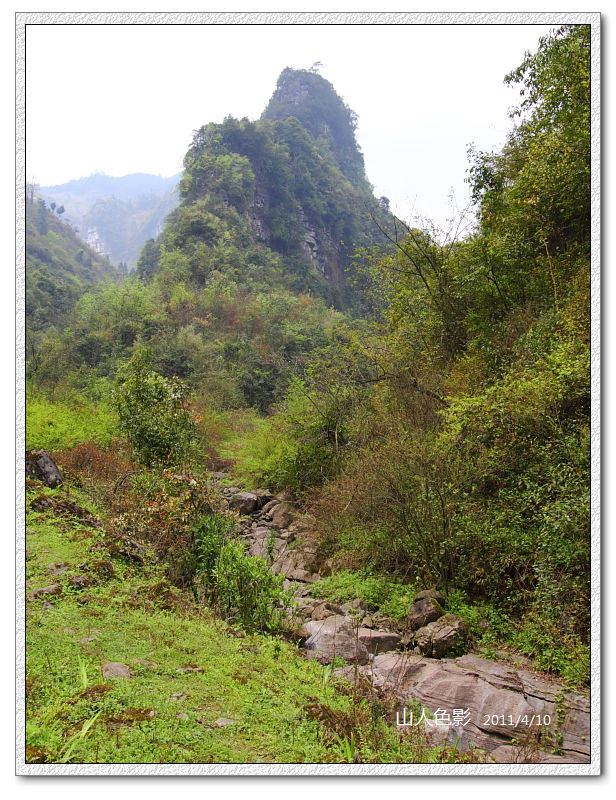

不知不觉中,发现峡谷两壁的山没有先前那么高了,少了几许险峻。转过一个弯,见正前方有一山峰凸起,这是源头了吗?

河道在一处被分成两条较深的沟,两沟中间凸起,成了道路,顺着道路向前看去,尽头便是那山峰,此峰形状独特,成扁状且很薄,而两条沟分别从山峰的左右而出,当山水大发时,后面山上的水分别从两沟流下,互不干扰。

这里的平地已有人工堆砌的痕迹,大概曾被人耕作,应该就是黄瓦地了,黄瓦地曾经是附近陈氏家族居住之地,后迁至鸭池田,便荒废了。

因认为这就是源头,我们也饿了累了,QiWei心里也念着小公主是否饿了,于是就踏上归途。回来后仔细一想,那两条沟的源头呢?那山峰的后面是什么景象?期待着河道中涨水,选个蓝天白云之日,定当再去一次!

以上作者:赵永章

以下内容为同行人冯其伟回帖:

听过山人的传奇故事,再看高歌的迷你小吃。知道这是什么吗,说准它的名字和掌故就明天下午6:00准时到珍州酒楼……

这个嘛,不用我说了噻——羊脚菌(阳雀菌),因其状如羊脚而得名,山人老家在这个季节盛产,看上去没蘑菇漂亮,其味并不逊之,润滑鲜美无比。“忽拉”一个入口,三字:爽歪歪!

这种植物叫什么?提示一:可食用;提示二:味酸。还不知道?往下看吧……

知道这种植物俗名的朋友我估计也不多,不信猜一下试试。

如果在夏季,清清的河水淌过鹅卵石,涉水而上,偶尔一只螃蟹之类的小生物从脚下溜走,耳边蝉鸣不断,不远处山鸡飞落,那将又是一番怎样的景致?

大自然把春天装点得五彩斑澜,任凭天底下最好的画师,想必也调不出这么美妙的色彩!

慢慢的边摄边行,山人告知更多美景就要精彩呈现了,却看到一堆路人留下的“现代垃圾”。只顾欣赏峡谷风光,不知不觉渐行渐远,也该休息一下了,正好把这些不该出现在这里的东西消灭掉。无赖刚下过小雨,谷中空气湿度超大,山人费了九牛二虎之力才把他们化为灰烬。山里人环保意识不足尚可理解,可怜部分来来往往的钓鱼人,在蚂蟥沟水库边上,到处垃圾横行。有图为证!也借此呼吁大家:不管走到哪里,除了足印,什么都不要留下,除了相片,什么都不要带走。

插播广告:低碳生活,从现在做起!

我们烧垃圾纯属举手之劳,烟雾随峡谷轻漫而上,形成一层薄纱。非高人隐居,也非神仙在此,却是大自然大大方方回馈我们的人间仙景!

我们在向家坝停下拍照时,放弃了周末画室学画而参与此行的“驴二代”也忙得不亦乐乎。看到我前几天抓拍的一组蜜蜂采蜜图,大概也是想琢磨着来一组。弄了半天,突然语惊大驴:老爸,这小相机拍不清楚蜜蜂,还是要用大单反才行。

通阅全帖,感觉缺少点什么。再次看电脑里的图片时,才知道这张“压轴图”没发上来。

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com