“走遍正安”活动八期乱记

好多年了,没有走过十公里以上的路了。出门坐车,上楼喘气,我真切地感到了种的退化。那个球场上活跃的小伙子哪里去了?那个飞速上天楼的雄心哪里去了?肌肉里窜动着的精力又哪里去了?摩托车让我的双手双脚风湿严重,电脑又让我的椎间盘突出了,最坏的,是惰性的滋生。

我得出去走走,走近大山,走近活水,走近底层,去补充新鲜血液。头脑里没有东西了,你说,我还有何存在的价值!我的脑海里,响起了祖辈雄浑有力的号子,那一方方石头,是在人力的作用下移到了塘坎上,于是在老家就有了一口塘,至今仍在。我的父辈们,背煤沙锅上高山,一天行走五六十里,第二天再走村串寨。一顿,他们可以吃下三斤面条或者七斤包谷面,大碗喝酒,大碗吃肉,何等的豪气。他们挥汗如雨,踩过多少山岭,淌过多少大河。他们的脑海里,总是装着无穷无尽的故事。这些故事,非窝居于小楼者可以酿造。

这才是生命的真正的大写意哦!

终于参加了“走遍正安”活动第八期,八个人,以每小时五公里的速度前行。保暖内衣里干燥的皮肤,瞬间就湿润了。出了城,触目的,是秋意。红苕藤卷叶了,地里鲜活的红苕从土里钻出来,第一次睁眼看到了世界。山坡上,植物的叶子泛红了,她们像是因为我的雄姿英发而自惭形秽,她们不知道,我的雄姿英发只是一种表象。我的筋,我的骨,我的肉,都像生了锈的毛铁,正等待着我的锻造。

是的,该锻造了。要不然,就真的老了。

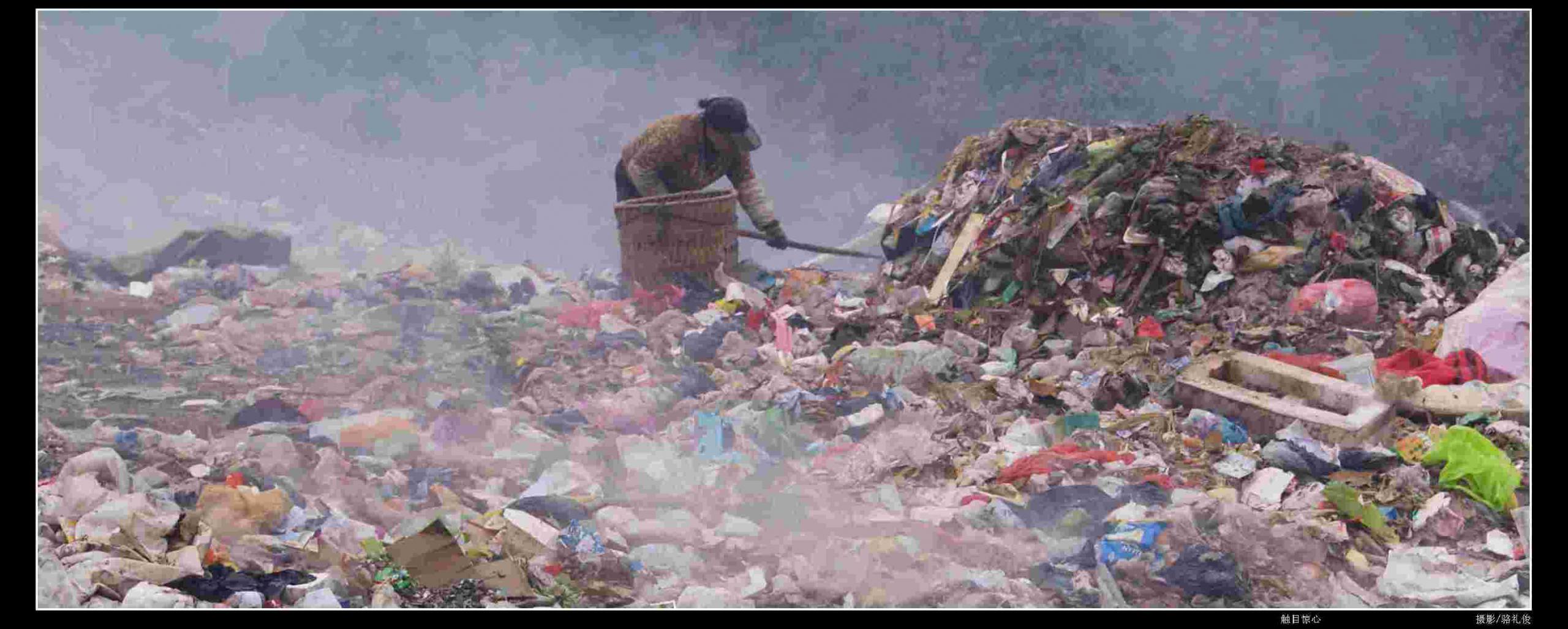

巨大的垃圾堆上,一位老人,一位中年妇女,他们在拾荒。红的、白的、绿的、花的,让我们目不暇接。刺鼻的烟雾,把老人和妇女包裹其中。面对镜头,他们没有抬起头,似乎毫无知觉,只专心地在垃圾堆里刨找值钱的东西。他们没有戴口罩,甚至没有掩一下鼻,皱一下眉。他们的眼里,没有我们这些观景的过客,我们,或许已被当作无用的垃圾,所以他们才不屑一顾。

我不敢妄加猜测老人和妇女的身份,但我敢肯定,他们身后,一定有一段艰辛,他们的肚里,一定有许多苦水。都是人,他们不会不知道身处垃圾对健康的危害。或许,老人家里,老伴正卧病在床,正等着救急;或许,妇女的孩子,正从学校归来,张了嘴想要吃肉;或许,可以有很多种或许,正如过客们在观瞻他们的时候,会有很多种眼神。

写下这些文字,对于老人和中年妇女,也无异于垃圾。

垃圾真的是无处不在。吃喝拉撒产生的垃圾,很好清理。可是我们心底的垃圾,谁又能够清理!

摩崖石刻至今犹存,但却与垃圾同在。

“一潭澄碧四山青,寓此崖硅暂住停。我有忧怀无处遣,水声呜咽带愁听。”

“庭杜昨凋零,天公也不平。山猿知我意,日夜和哀声。”

不知道宋渌到底是一个什么样的人,我只能凭想象推测了。姑且把他当成一个落魄文人吧,途经鱼塘,看到浩浩江水奔流,叹人生无定,人之渺小,遂抒怀伤感。那时的鱼塘,应该没有如今那么多卵石堆积,江水应该更碧绿,山峦应该更青翠。崖壁边上,古木参天,或许还建有一亭,以迎接路过的脚夫和骚客。

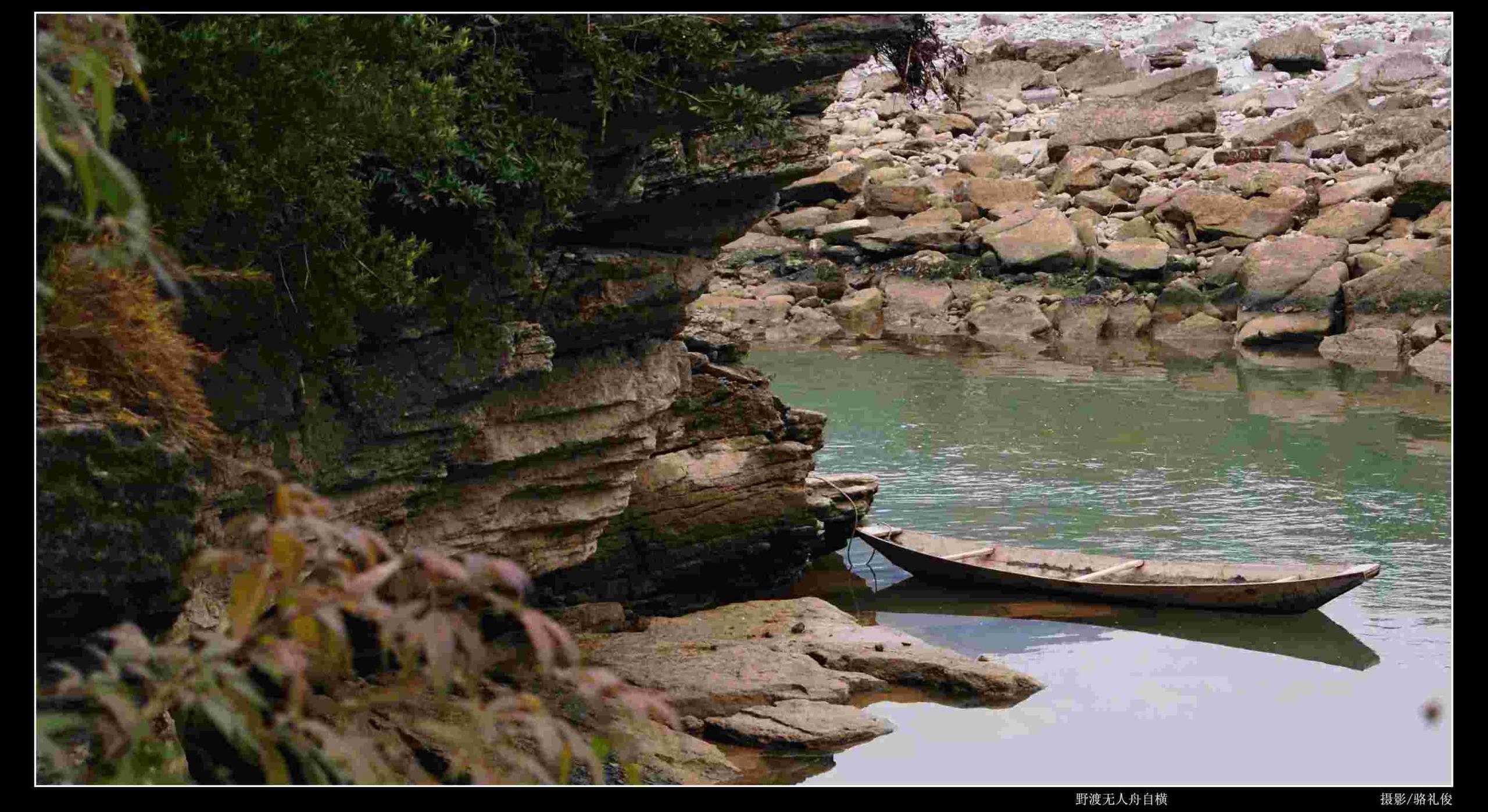

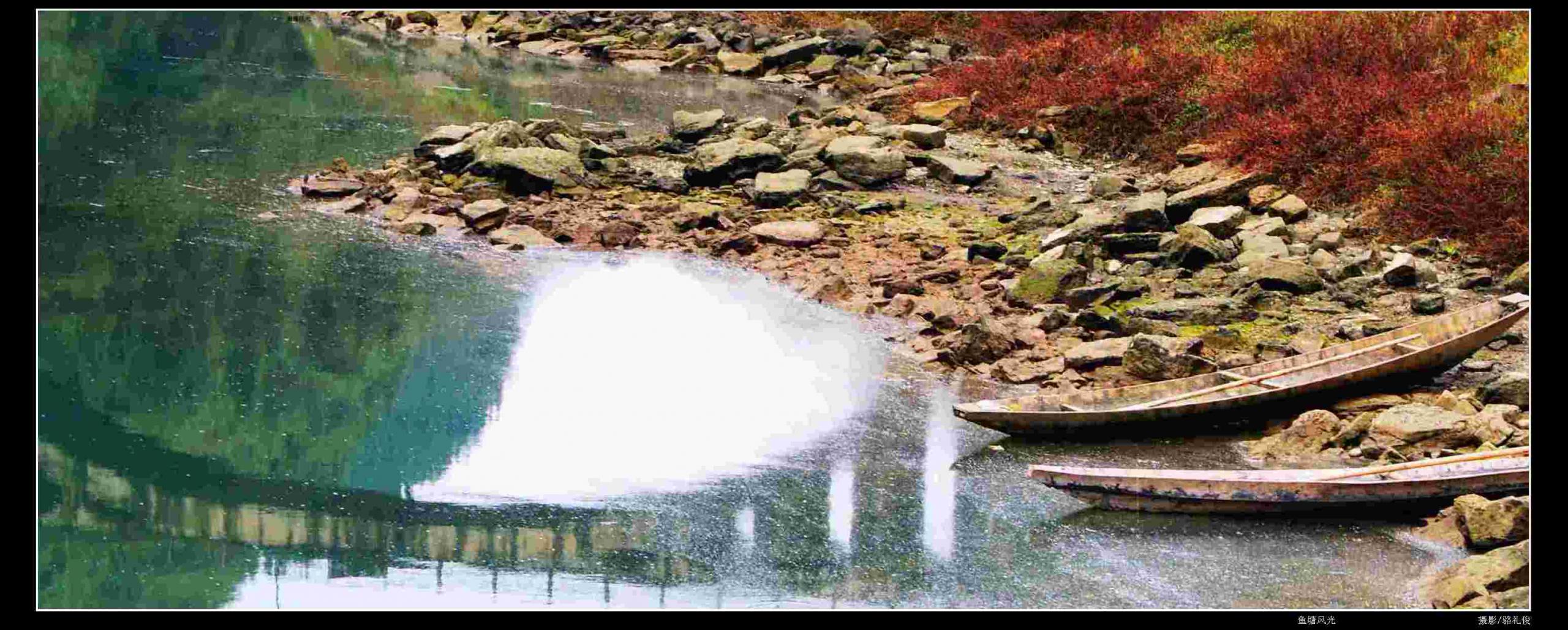

照片是欺骗人的。石刻下的垃圾令人作呕,但我却在那里拍到了数张好看的照片。犬牙交错的岩石下,一叶孤舟独自横着;水汶塔倒映江水里,我命名为《定海神针》;鱼塘大桥其实也没啥看头,但我却只取其倒映,配以两艘木船,秋意衬之,让人神往了。

不能老是盯着脏东西,发现美是得到快乐的秘诀。宋渌如果明白了照像的玄机,那么他也许就不会“忧怀无处遣”了。

九香虫,多好听的名字。看形状,活像一种常见的臭虫,但全身非绿色,而是赭石色。九香虫喜欢“亲吻”豆杆,吸取豆杆的汗液。天气冷了,它们就飞到河滩上,藏身于卵石下,准备冬眠了。但还未睡着,它们就被老人捉住了,全都装在了塑料罐里。谁叫它们可以入药呢?一斤九香虫,可以卖十来块钱。用酒或者涨水泡了,阴干,与别的药搭配,就能治肾亏了。不喜欢行走而喜欢做空事的人那么多,九香虫需要的人自然就不乏其人了。

老人吐一泡口水,翻一阵卵石。九香虫的颜色与沙粒相近,所以得睁大眼睛好好寻找。

九香虫,想要不灭绝,光凭颜色是不够的,最好,是消除自身的药性。

作者:骆礼俊

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com