顶箐山风景独好,务本堂神韵依然——走遍正安活动第二十一期纪行

十月三十日,难得的好天气。早上六点便出门,到晚上九点半回家。除了坐车还驴行四个多小时,登三界山顶体会了“会当临绝顶,一览众山小”的感觉;务本堂里瞻仰贵州文化鼻祖的神像,遥想这位汉代传道授业解惑者当年之风范,时至今日仍是我辈教育工作者学习之典范。

去顶箐山,路上的风景依然好,其实,过程比结果更美......

九点半到了新州,浓浓的雾笼罩着坝子,无法窥得向家坝的全貌。我们计划马上到顶箐山,联系好的车子还没有来,便在中心小学校园内小逛,体会一下新州办学的风采。当然这里对于我来说,是熟悉得不能再熟悉的地方。大家也只是随便看看。学校在不上课的时候,除了参观外部硬件设施,其他也看不到什么。

等了一小会儿,面包车到了。车一驶出尹珍大道,便颠簸了起来,大家开玩笑说这是“硬摇滚”,其实这路也修得不算差,只是今年春夏暴雨太多,把路面上的花泥冲走了,只剩下石头。司机技术不错,在这样有着浓雾的山道上把车车操控自如。车行到半山腰的时候,终于冲出了浓雾,顿时阳光明媚,天上基本没有云朵,真是难得的好天气啊!车子随着山路的慢慢升高,浓雾也越来越低,大家的惊叹声随之而起!忍不住了,让司机停车,欣赏这难得一见的美景!

山间浓雾

山间浓雾

抬头看天上,除了远处山和天相接的地方有几片云朵,头顶上的天没有一丝白云,云都跑山谷里去了。天蔚蓝蔚蓝的,月儿也还挂在天上,害羞得藏了半边脸,她在等着她的太阳哥哥追上她么?

我们停车的地方刚好在顶箐村小右面。新的红色教学楼格外醒目,这楼应该是当地最豪华的建筑。有一句标语怎么说的来着?再穷不能穷教育!

这一段路路面较好。大家说说笑笑,不多时便到小丫口。在一段八子石路面我们步行,看到对面的山,是如此的熟悉!这山是生我养我的地方啊,只是从来没有从对面看过。感觉是如此的亲切!如此的亲近!

时间老人把时间轻轻一晃,便过去了十年。十二年前我来过小丫口,现在对当时的印象很模糊,不过可以肯定的是,这里的人生活水平提高了许多。方竹笋带给当地人的,自然是收入有所提高。在这个丫口上,散落着几户人家,现在正是做活路的时间,门都锁着。我们也只是停下车,匆匆走过。开车的王师傅也受不了我们活动的诱惑,决定和我们一道。

这里的天很蓝,空气清新。

大家心情舒畅。

记不清路了,向小溪旁的大姐问路,大姐指路很详细:从这边上去,顺着沟走,走到笋子厂,从笋子厂对面顺沟上去,过河从这边走。前面都记清了,可偏后面的那句没在意,以致后来走错了路,在方竹林里爬行,也有了更多的体验。

转了一个弯,顶箐山一下子便映入眼帘,巍巍峨峨的耸立着。奔到近处,找最佳位置观看。用N800的GPS测海拨,此处1330米。

发现了龙爪!

这里的方竹笋厂算不得一个厂,应该只是一个收购点和供打笋子时人们休息吃饭的地方。这里把笋子集中收起来,进行简单的处理包装,再运到新州“顶箐方竹笋有限公司”的厂里进行精加工和包装。这季节已经没有笋子,厂里没人,只听见几声狗叫。

这个地方地名叫做岩阡厂。

渐行渐近,顶箐山也渐渐的隐去。路旁是随处可见的笋壳,打笋子卖给厂里,是先要剥去外壳的。就算是来这打笋子回去一饱口福的,也是剥了壳背回去。

顺着小溪而上,水声潺潺,如有人在山中抚琴般悦耳。溪水清得不能再清,尝一口,甘甜浸入心脾!

这小溪边有两条路,一条向左过小溪,另一条不过小溪。左边全是草,看起来基本没有人走,虽然那指路大姐说了“过河从这边走”,但是怎么看也不象是去顶箐的路。于是决定了不过小溪,大家迈着很悠闲的步伐,谈笑间,顺着溪水向密林进发。

路旁的方竹多了起来,这时方竹笋已基本成竹。方竹最大者也不过大姆指粗,体成方形,故称方竹。

路越来越窄,且路上全是湿泥,踩上去软软的不着力,小心走着。翠竹茂密,笼着小溪,这路就是小溪了,还好溪水很小,不会湿鞋。

一入竹林,大家的兴奋劲异常高涨了起来。爱美人士忙着摆POSE照相。

美女也需翠竹衬!

帅哥忙取相机来!

虽然竹笋基本已成竹,但林中也还有些竹笋。这里不属方竹笋公司管理的范围,竹子和竹笋也不算大。如是打笋子的时节,人们可以自由在此打笋子。

在林中沿小道穿行,这小道多为历年打竹笋的人走出来的。路面上垫了一层厚厚的竹叶,踩上去软绵绵的很舒服。

小路也忽然没有了,只好顺着几乎没有水的水沟向上爬。爬完湿滑的水沟,林中也没有路,朝着山顶的方向,攀着小树野藤,踩着同样软的湿的不着力的腐泥,一步一步向上、向上!相互叮咛着!这可苦了瓦片,体重超标,一步下去,脚就陷下去了,我们是一步一个脚印,他是一步一个坑!一路上他就殿后了。

这林中随处可见野猪脚印,深入泥里。附近山中近年来野猪成群结队,包谷地、稻田里、红苕地是它们的最爱,这可苦了农民朋友,地里被它们打劫了,一年的辛苦也就白费。所以在收获季节,半夜里常听山中有人追赶野猪的啸声。心里就一直打鼓,要是真的遇见野猪了,那可真危险,当地有云:一猪二熊三老虎!可见其凶猛程度!

不只有野猪,八零年代后期,有人在山里烧碳,还见到过豹子。其他的小兽如麂子、刺猬、泥猪等常有出没。

“发现野猪!快闪!快闪!”

“哪里有野猪?原来你们是骗我的嗦!累得我满头大汗!”

野猪没有发现,却发现了猴子!山人曰:树上骑(七)只猴,树下七只猴,一共多少猴?答曰:十四只猴。曰:错,一共八只猴!

羽叶直叫膝盖疼,正担心她能不能爬上顶,她却满竹林找起什么来!“找哪样呢?”“不给你说!”……

“嘿嘿,找到了!”

终于来到了山脊上,虽然看不到山顶,但知道离山顶近了许多,这山脊是顶箐山特有的,从山顶辐射下来。难道是传说中的龙脊?

猛然间抬头,从密林的空隙中看到了山顶的一角,给大家莫大的鼓舞啊!只缘身在此山中,顶箐山的全貌是看不到的了。

该吃饭了。计划是到山顶再吃,但是爬了这半天,也该休息一下了。整点实在的,现在还未到山腰,吃了才有力气上去!发扬一贯的作风,该吃了吃了,不该留下的一点也不留下!

此时,近山顶的地方传来笃笃的砍柴声。

又钻了二十来米,眼前豁然开朗,已身处一小山峦上,除了前面的山,其余已无障碍物,回望身后,山峦已收眼底,却不知从何处而来!看到了上山的正路,兴奋的大叫!迫不急待的向路上奔去!

回望来时路。

路绕着山斜斜而上,这条路是近十年才修的,为是是方便管理方竹林。路面上有着厚厚的竹叶,象是踩在地毯上一样。之前的路是从山脊上沿石级向上,某些地方需手脚并用,可惜现已弃之不用,我们自无缘体验!

这里的方竹非常茂密,竹子也较粗,“顶箐牌”方竹笋产自这里,名不虚传!

在这方竹林中穿行,自是无限惬意,顿觉浑身舒坦,脚步轻快!

……依然是脚步轻快!

帅锅来一张……

羽叶不忘了找笋子……

路旁老圪橷。

……山路渐陡脚打颤,眉头紧锁也爬山!

路越来越陡,离顶已经不远了,胜利在望!一抬头,却发现了一处绝壁,高二三十米,其势险要。有一羊肠小道从壁下通过,身处壁下,胆小者不敢抬头,危危然如要塌下来一般!

……身处绝壁不畏险,我自昂头向蓝天!

路旁的小石碑,也有几片竹叶掩映!

赏罢绝壁,心情更为舒坦,拾级而上……

看上去就象几尊大佛在庇佑着顶箐山麓众生。

完这一段徒峭的石级,回看群山,重峦叠嶂,尽收眼底!

……苍山如海!

高兴得无法形容!

发挥向导作用。

继续向上攀登。

景色很美,可我也累啊!再累,也挡不了我登山的步伐!!

路旁有一棵古树,看起来不大,可是很老,树身下部已经干腐。在顶箐山上要找这么大的树还真不容易,山上多为方竹,一方面是此山为石质结构,泥土较薄,不利于大树生长;另一方面是在阴雨天,云层会盖过山腰,夏季雷电就会劈坏大树。此树也被雷电劈过,树干从中间断开,长出新的树干,高了又被雷劈,所以现在也没有树梢。住在附近的山里,如是夏天有暴雨,之前先看顶箐山顶上有没有乌云雷电,如有,暴雨立时便至!

又见龙脊!

感受龙韵!

走在“龙脊”上一般都会想:登完这段,就是山顶了吧?可是登完后,却来到一处平地。平地并不大,右边有一山泉,水流甚小,虽不起眼,可终年不断,无论天旱与否,可谓神泉。山顶庙中人就饮此泉中水。我们到时庙中人将小水塘清理过,水还未清,故未能得饮一口。

回望群山小……

顺路上去,就到顶了吧?

登完了,却又不是山顶,来到了一块更大的平地,石头小路把这块平地分成两边,右边荒草丛生,左边是一块菜园子。菜园子里种着包白菜,长得很好,包得很实,可见庙中人自力更生,自食其力。

虽不是山顶,但路的尽头却是庙了。这时已忘了疲劳,奔向庙宇……

此庙名曰三界山鼎云寺,年代久远,庙身全用石条砌成,石条很大很长,石柱有两米多高。当时怎样修建,无从得知,但在这山顶上,绝对是个浩大的工程!也因处在绝顶,保存完好,近年还修缮过。

三界山,是因地处南川、桐梓、正安交界而得名,但此名更有佛学阐理!

此时寺中只有一老道,六七十岁年纪,通过交谈得知,他是近几天才到的,来做一场法事。寺里长期有一人在此,也是六十多岁,已十多年了,现在砍柴去了,刚才我们听到的砍柴声大概就是他。

看到桌上有香,提出要购买时,老道说这是人家还愿的,不能卖,这些香从芭蕉乡背上来的,一趟要两天时间。没办法,只好“挂善念”,多少表示一点我们虔诚的心。

寺里菩萨保存完好,以前听父辈说过曾经保护这些菩萨的故事。要不是在这绝顶,附近人烟不多,在“破四旧”时期大概早被毁掉!

此庙香火不断,平时除了还愿的人,基本没人来。每年六月十九是最热闹的,赶香会的人牵着线一样向山顶拜佛。

八零年代中末期,人心浮躁。住在附近三县的人如有恩怨,六月十九便在此山顶解决!回来的人便说传奇一般说着他们的故事。但上得此顶,有佛庇佑,解决恩怨的办法充其量也不过是小摩擦一下,并未发生大的事件。自此之后,如是狭路相逢,都会相视一笑,道一声“兄弟”,有的更会成为好朋友,相约去家里,杀鸡宰鸭,煮上腊肉,把酒畅饮!

鼎云寺也不是在山顶的最高处,最高处在寺的后面,上去几十米便是。顶上是一块小平地,光秃秃的,四周的树苗也不高,是绝佳的观景台。但此时已是下午两点钟,阳光太强,看出去灰蒙蒙的。听说能见重庆灯光,大概也是此处了。用GPS测海拨,1803米。

发现“巨鸟窝”!

“你以为你也能下个蛋出来!”

顶上发现了很多塑料包装袋,是以前来此玩的人留下的,格外扎眼!于是集中起来,化为灰烬,虽有烟雾放出,但至少灰烬可化为泥土。烧罢垃圾,没忘了淋熄火苗。

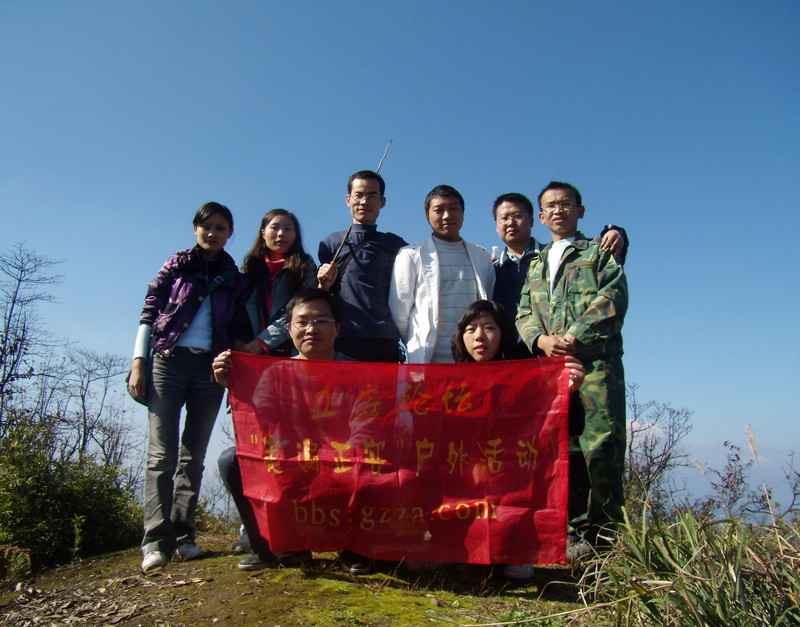

到此一游,不虚此行!

帅锅再来一张!

瓦片站在瓦片上。沉思:我就是这山顶上的瓦片呢,还是这山顶上的瓦片就是我?……,……

我要飞翔!

……天上地下,唯我一人独称尊!

朝发午至,我把旗帜插绝顶。

我在拍看风景的人,看风景的人在拍我!

画家忙着画速写……

……我自神泉汲水来。

去找水桶提水的时候,老道正在击罄念经,语调悠长,虔诚之极!罄声悠远,有如仙乐!不忍扰之。天井里只有两只水桶,一只装满了水,自行提了空的。自山泉处上来,虽不远,但也累得歇了三次,那年逾六十的老人,长年在此,挑水自是不易。

提水回庙里时砍柴的老道也回来了,虽年逾六旬,但精神矍铄,想是长居于此,仙风道骨。另有两位送物资的妇女在此,问之,是从山底附近村组而来,其居之地属桐梓县所辖。因寺里有还愿法事,所需之物由她们送来。

虽不舍,但总有离开的时候。下山的路非常轻快,路一直是在方竹林中穿行,不觉已来到山底。山底的路照样湿滑,体重者每一步都小心翼翼,不常走山路者免不了摔一跤,在叮咛中,掺扶中行进。

路旁花灿烂。

敢与鲜花似比美!

路边的野花,我只欣赏不采摘……

回时路自是轻快,美景无处不在,其实就在我们眼睛里。路过来时通过的小溪,免不了又议论一下去时错路的乐趣,饮罢溪水,心情愉悦。到小丫口时看了一下时间,从山顶下来,也走了一个半小时,去时虽钻竹林,却又是走了一条捷径,并且多了一份乐趣,一份经历。

回新州时已近黄昏,夕阳从顶箐方向射来,为我们照亮着去务本堂的路。

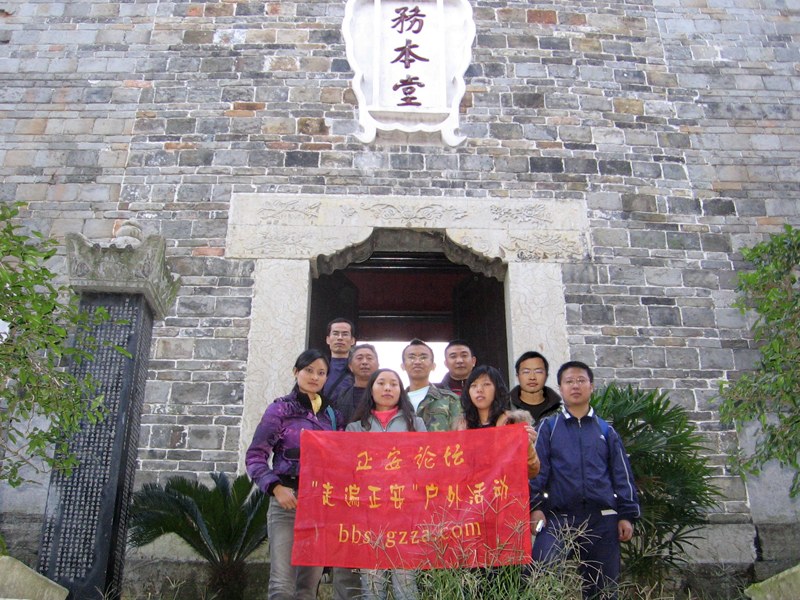

务本堂的门紧锁着,听说钥匙是在党政办公室,电话拨去,在楼底下只听到电话在响,无人接听。其时早已过了上班时间,工作人员自是没在办公室,各处打听,也找不到人。一阵失落涌上心头,难道就这样回去了,与尹珍先师就这么别过?

从侧门跑到正门,又从正门跑到侧门,把能用上的联系人都用上了,也都不知道管钥匙的人去哪儿了。无策了,就此别过吧!却过来一个年轻人,一问,正是办公室的,虽钥匙不在他那儿,但他一会儿就找了开门的人来。

从侧门进去,有比较大的一块空地,长满了野草,差不多有人那么高。这相当于务本堂的院子了,里面还有一道门,从那门进去,才能见到务本堂模样。

青砖、黑瓦、飞檐挑角,务本堂有着典型的中国古建筑风格。

看来历代如是:越是偏僻之地,就越需要为师者教化,授其知识,教其礼仪。尹珍拜许慎为师学成,官至刺史,却辞官还乡设“务本堂”教书育人,使“南域始有学焉”,试问当今我辈教书者,能达尹珍此精神者有几许?别人我不知道,但至少我自己于这样的精神差距甚大!

堂中是尹珍先师像,两面墙上挂着历代贵州学有所成者简介。先师泽被“南域”,自是“无地不称先师”,亦是后代人之先师。尹珍开堂授学之前,我地被称之南蛮,以射猎为业,不知耕种,长幼无别,不知礼仪,“于是教其耕稼,制其冠履,初设媒聘,始知姻娶,建立学校,导之礼仪”( 《后汉书 • 西南夷列传》 )。据载,尹珍为人师表,言传身教,对父母孝顺,对弟妹子侄慈爱,对朋友重信义,对乡民和蔼,为公认的“孝廉”楷模,一千八百余年后,于此境界精神,我们更当努力学习!

天井中摆放着盆景,主要以金弹子为主,也有几盆铁树,使得堂内生机昂然。左厢房内挂满字画和一收藏者收藏的奇石“猴王感恩”等;右厢房内陈列着一些较早的民俗物事,有床、草墩、竹椅、镰盖、木磨子等。

大概平时少有人参观,室内灰尘较多。或许民众对瞻仰尹珍先师之像并无兴趣,但一直以来,新州尊师重教之风是其他地方无法比的,家中可以是粗茶淡饭,可以是布衣破服,但一定要培养子女读书!这块古时被称作是毋敛坝的地方,培育了多少有用的人才!对尹珍精神的传承,或许并不需要形式,一千多年来已经深入到这片热土中……,……

我以自己生长在顶箐山下、作为一个新州人而自豪!

天色渐晚,夕阳也早已从顶箐山后面隐去。我们也只好告别尹珍先师,带着对先师有无限崇敬,带着对尹珍精神的更深入的认识和理解,带着久久不能平静的心,踏上了归途。

正是:

顶箐山中攀登峭壁绝顶胸怀豪情赏风光

务本堂里聆听先贤教诲誓为教育作贡献

后记:第二十一期活动圆满结束,此后一段时间,参与者全都还沉浸在活动过程的喜悦中,虽然美女帅哥们平时在家宅惯了导致腿脚酸疼,但大家觉得很值!兴致勃勃的准备着下一期的活动。平时都忙,周末了,出去放松一下,美景无处不在,其实它就在你的眼睛里,在你的心里!

作者:赵永章 转自:正安论坛

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com