我的插队和分粮

我们68届规定“一片红”全部上山下乡。当时学校告诉我们,兵团、农场和江西、安徽是留给女生及身体不好的同学,我们只能去黑龙江、吉林、内蒙、云南、贵州插队。我是1969年4月从上海到贵州插队的。 到公社的第二天我们3个男知青被领到附近的一个生产队。看到的是黑黑的木板房、脏脏的衣服,头上包着帕子(缠在头上的白布条)的老乡,房间里弥散着奇怪难闻的气味。周围是看西洋镜的孩子,他们衣服褴褛,都像患血吸虫病一样挺着大肚子。这就是要我们滚一辈子泥巴的地方。和上海完全不一样的陌生环境,不由得心情异常沉重和紧张。 队里已经用知青安置费给我们买好了山锄、镰刀、粪桶、蓑衣等生产工具和水桶、木瓢、土巴碗等生活器具以及够几天烧的木柴,水缸也已挑满了水。我们不会用柴灶烧饭,几个热心的孩子帮我们在大锅里加了水,点起了火,一面用竹筒吹着火,一面教我们用甑子蒸饭。 我们谢坝公社有个狭长的坝区,有公路,但没有班车,坐车要到70里外的土坪镇或走90里山路到正安县城,那里有通遵义的县级公路。我了解到,生产队在坝区,有40多户人家,人均7分地,而且一半旱地,一半水田。另外每人2分自留地,以后不管生死婚嫁,人口变动自留地是不变的。我突兀地问一亩地能收几万斤粮?我小学六年级时的数学老师是个脱帽右派,数学课上的很好,他每次上课前几分钟都要讲形势,我是听他说亩产水稻几万斤,上面都可以开汽车了,我当时确信无疑。老乡们给我一阵狂笑,带着嘲讽说:那是呔哟,呔出来的!我好久后才弄明白,那“呔”是老乡发明的敲锣打鼓的象声词,暗指放卫星、说空话。我暗自庆幸没有说上面开汽车的事情,后来一看就明白了,连个大公鸡也不敢上去。熟悉后几个同龄的老乡同我们开玩笑,说我们离开上海都是带着大红花、手拿小红书,高兴得很。我们也回敬他们:你们才真会呔哟!彭浦车站火车要开时,车上车下上万人震天动地的哭声,戴柳条安全帽的“文攻武卫”战士在车窗下列队手臂相挽抵挡疯狂向前冲的亲友,哪里像报上的照片。后来队里会计告诉我,这里稻田亩产才六、七百斤,旱地包谷也就四百多斤。

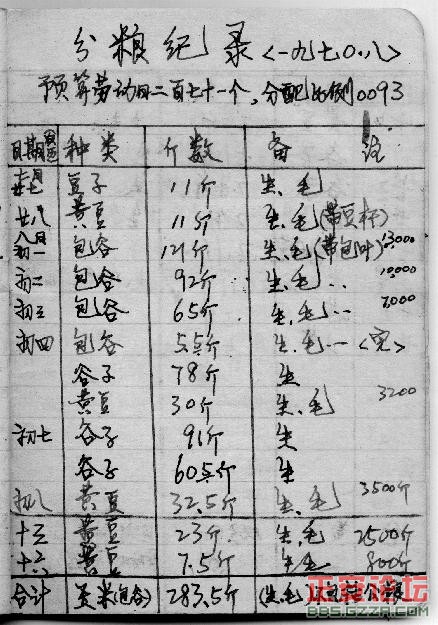

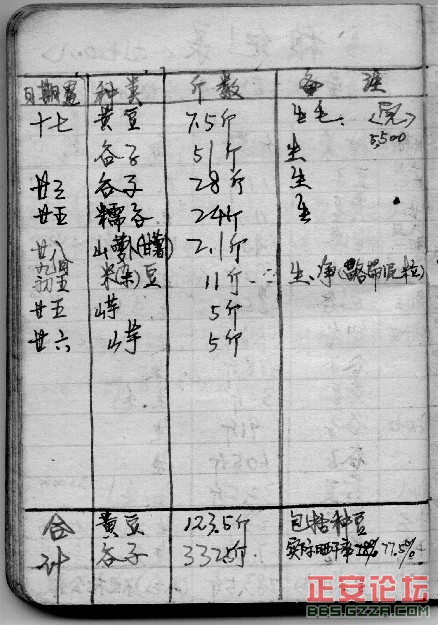

生产队是大寨式记工法,男劳力每天最高20分,女劳力最高18分,小孩子按大小6分到18分不等,6、7岁的孩子也经常出工,每天有6、7分。这些小孩子很能干活,从单位效益算他们的工分偏低了,但他们的身体也被压垮了,尤其女孩子,都没有腰身。给我们三个知青定的每天18分,也算照顾,这里没有一点点农业机械,全是拼体力。他们真像一位名人说的,吃的是草,产的是奶。老乡告诉我,山里的田块小,田里还有大石头,山上的地土层薄,犁田时若不是老把式很容易折断犁刀,所以不适用农业机械。其实队里的经济条件根本就买不起任何机械。我们第一天上山薅草爬上山就瘫躺在地上几小时爬不起来,年纪大的老乡很心疼的叫我们先回家,真是令人沮丧。通常每工0.20元左右,算下来我们出工一天0.18元左右,每月出工多的收入就可以达到4.50元。其他生产队也差不多,少数好的每工有0.40元多的,差的只有0.08元。我同学父亲是警备区的,那时是上海市上山下乡办公室主任,他透露69届以后下乡的,上海要求安置点每工应在0.50元以上。 插队的生活艰难又令人难忘。电视剧《知青》的播放使我一次又一次勾起那段历史的回忆。我找出下乡时的笔记本看。我回上海时,父母蛮横地要把我从贵州带回来的东西都烧掉,我不同意,后来他们还是趁我不在时处理了。那段历史对他们也是不堪的回忆。只有一本笔记本是漏网之鱼,上面记着我每天出工的记录,还有1970年秋的分粮记录,那是我插队后第一次分粮。 生产队分粮是缴足国家公粮后,余粮70%是按照人头分,16岁以下的要少一点,具体比例记不清了,另外30%是按预算的工分分的。公粮我不知是按什么算的,反正跟粮食产量有联系,但几年不变的。一般生产队为了今后不增加公粮,都或多或少瞒产瞒地。地我不可能去量,但分粮记录却是真实的。秋收很累,到分粮时则有些兴奋了。分粮以户为单位,知青等同于单身汉,以个人为单位。我的分粮比例是0093,即0.93%,当天队里如果收获1000斤,我按比例就可以分到9.3斤。 分粮从1970年8月28日(农历七月二十七)分黄豆开始。黄豆是从地里拔起来就分的,不会很干,连杆带根,要回家自己晾干。包谷也是摘下来就分的,也没有干,连着包谷壳和玉米芯。稻谷也一样。稻谷我在笔记本上记下了晒干率77.5%,晒干后碾成米约85%。

我计算了一下,那一年我共分得包谷283.5斤,黄豆122.5斤(笔记本上误为123.5斤),稻谷332.5斤,米豆11斤,山芋10斤。其中稻谷换算成米为332.5*77.5%*85%=219.03斤。包谷米折算率应该低于稻谷,也按稻谷的折算率,则包谷米=283.5*77.5%*85%=186.75斤。黄豆的折算率有30%就不错了,按30%算,黄豆=122.5*30%=36.75斤。米豆按85%算,应是11*85%=9.3斤。所有粮食合计共451.83斤。由此也可以计算出,稻米是细粮占48.48%,人均0.7亩地,平均亩产645.47斤。其他2位知青工分比我赚的少一些,但分粮差别不大。如果大家都按0.93%分粮比例计算,则可以计算出,由于增加了我们3个知青,从队里分了2.79%计1355.49斤粮食,导致其他劳动力人均少分粮12.61斤,每家约少分粮40-50斤。 451.83斤粮食,月均37.65斤,在上海是无论如何也吃不完了。但在贵州农村是强体力劳动,又没有荤菜没有油水,每顿饭要吃1斤多(农村不吃早饭),那分的这些粮食只够一半。我们知青基本都有家里支持,但也有知青家里很穷得不到支持。农民就更苦了。自留地是种菜的,也可以种包谷。农民自留地都经营得很好,号称自留地顶一半,但我算了一下充其量亩产1000斤包谷,2分地还要种菜,也就100多斤包谷,这样正劳力人均有550斤粮食,比我们多了。但老乡是养猪的,猪也要吃粮。猪在宰杀以前才有粮食吃,平时可能猪草都吃不饱。我很不愿意到猪圈去,饿慌了的猪听到有人经过就拼命嚎叫,梦想有人投下食物给它们吃。这样养猪往往3、4年才能养大,我告诉老乡上海郊区养猪不到一年就出栏,村里没有一个人相信。我1970年春节在那里过的,整个村里40多家人也就3、5家杀猪,其他人家一年到头就很难吃上肉了。我们在自留地里采四季豆经常被老乡批评,原来老乡是等四季豆很老了才摘下来当饭吃的,他们的碗里都是粗粮和野菜,没有几颗白米饭,肠胃超常发育,所以小孩子肚子挺得老大。

上海知青网《浦江情》论坛里的知青在讨论知青是否给农民带来负担。每个知青下乡的环境不一样。当时下乡知青基本是作为劳动力使用的。劳动力边际效益高,增收的粮食超过劳动力分的粮食,则基本没有增加当地农民的负担。劳动力边际效益低,增收的粮食低于劳动力分的粮食,则增加了农民的负担。在吃不饱的地方,粮食减少2.79%也是很心疼的。有一次公社要队里出几个劳动力修公路,没有工分,公社中午吃饭管饱,大家都抢着去。队长安排我也去。饭是农家家常饭,纯包谷饭加霉得有点烂糟糟的腌菜,我实在咽不下,肚子又很饿,就学其他人用马路边流淌的泉水掏泡饭才吃下去。另外也有知青不出工,整天游荡,偷老乡的鸡和菜,这给农民增加的负担就另当别论了。 和《知青》中黑龙江兵团每月40多元工资相比,他们的收入是我们的6、7倍,我们公社干部才20多元工资。如果我们那时离开父母的支持,是很难想象的。除此以外,插队知青交流层面上的人少,又不知道什么时候能离开农村,感觉非常孤独绝望。当然山乡有许多好玩的地方,只是当时没有一点心情。 老乡不吃田螺和黄鳝,我们有时就叫小孩子去抓来卖给我们,田螺2分钱1斤,黄鳝1毛钱1斤。有次隔壁几个孩子抓来许多给我们,却不要钱。他们家很穷,父亲早去世了,我们常听见他们母亲叹气不知下顿有什么可以吃,家里煤油灯买不起,一碗油灯昏暗的没有一点生气。看他们实在不收钱,我们只好送点上海带去的奶油糖和饼干给他们,再给他们一点米。过了几天他们在松林里找到一窝松茸,叫我去吃饭。那粘滑的美味和我的感激一辈子也不会忘记。 十几年前儿子高中毕业我带他出去旅游,看到农田我就给他讲农村的农民,那里的生活和田里种的是什么。我想让他了解农村,知道农村的生活。

作者:旭源(李小兵) 转自:正安论坛

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com