庙塘采风记

2012年6月16日,正安影协一行6人前往庙塘采风。

早上6时30分出发,车出县城,眼见天边红日云海,难得的美景。

路遇庙塘镇陈浩镇长到走马村检查工作,热情相邀去镇办公室,并陪同我们同行。

第一站,南泥口经灵寺

见时间尚早,我们便直接驱车南泥口经灵寺。

见我们到来,原打算去小雅镇办事的寺庙师傅及负责人决定先陪同我们参观寺庙及附属建设群,其间向我们介绍了寺庙的建设,管理和今后发展的设想。

参观完毕受邀休息喝茶,9时左右离寺前往镇政府。

参观完毕受邀休息喝茶,9时左右离寺前往镇政府。

办公室工作人员告诉我们,陈镇长已在板房村等候,于是我们匆匆板房而去。

第二站;板房新村

在陈镇长的陪同下,我们来到板房新村。这里整齐划一的黔北民居式建筑,宽敞干净整洁的街道,给我们留下了深饭后,我们兵分两路,一路就近采访人文,另一路直奔木耳村自然景观。

第三站 木尔见闻

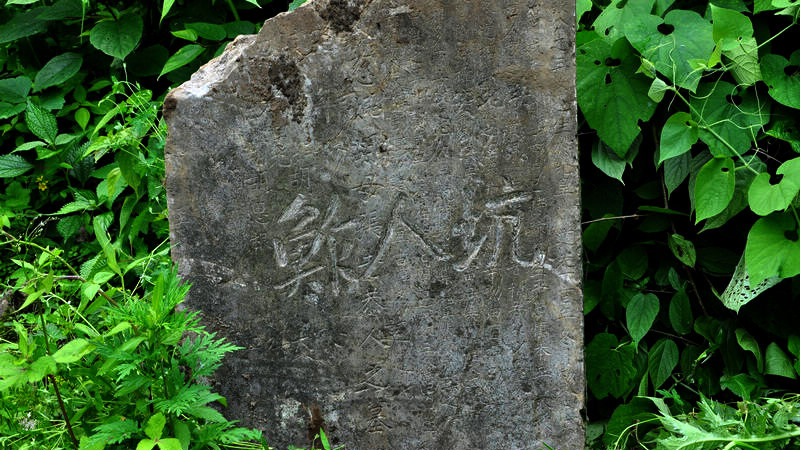

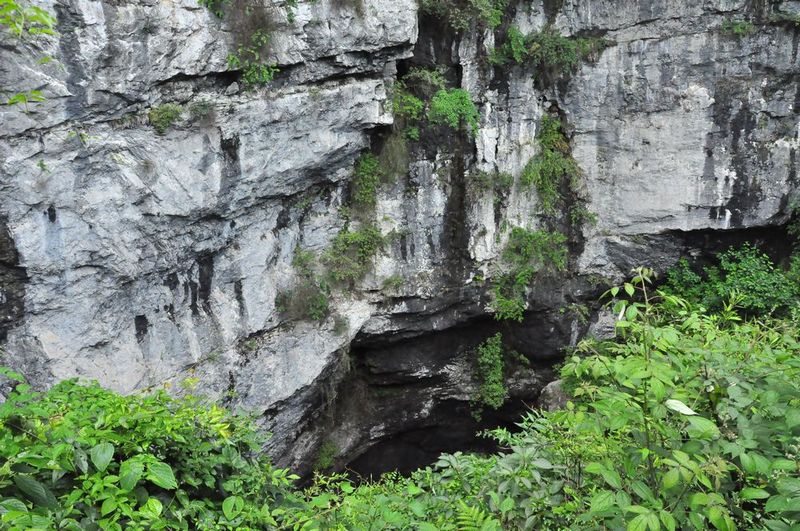

据随行的木耳村胡主任介绍;距今约150多年前,在现木耳村淘脚坝组院子有一胡姓的大恶霸地主,家财万贯为富不仁,砌院墙、雇家丁护卫称霸一方,膝下十个儿子,个个如狼似虎心狠手辣,在当地胡作非为作恶多端,连官府也奈何不得。当地百姓稍不顺意者,轻则打骂罚役,重则砍杀致死。据当地人传说,胡姓大恶霸曾一次满门抄斩陆户人家数拾口人,关人头就装了两“达斗”(一种收装稻谷的农具)。人死后还不准家人收尸,尸体就仍在院子后山的深坑里。此坑深数十米,笔直陡峭如斧砍刀削,胡姓恶霸称其为“鲊人坑”.

下午6时许,我们结束了在庙塘为期一天的采风活动,回到县城已是晚上10时有余。

特别鸣谢支持本次采风活动的庙塘镇党委、政府和板房,木耳两村村支委。

顶一组经灵寺图:

曲径通幽经灵寺

板房新村

“鲊人坑”残碑

木耳”小石林“

跟图顶贴:

当年胡姓恶霸卫护家院用石条(块)构筑的围墙残址

杀人后销尸匿迹的“鲊人坑”

“鲊人坑”阴风惨惨,深不可测

车辆无法通行,道路确实难走

一个黑洞,无法预测究竟有多深

再顶图一组:

庙塘板房新农村

庙塘板房移民新村

板房乡村小别墅

长枪短炮猛拍富裕人家

再顶:

木耳小石林

小石林一角

板房我去过,那是87年年初,回来写日记,还用了“蜿蜒”两字来形容公路之形状,而这两字是哥哥姐姐的五年级 ...

此石碑是在“鲊人坑”前拍摄,就是传说,也应该有此事。如果想更加了解,可以与文联联系,专门进行一次采风活动。

再顶贴

板房村一角

规模化养殖

层层梯田

作者:陈忠义、谢世豪、贾福刚、赵明忠,转自:正安论坛

另附唐康跟帖:

板房我去过,那是87年年初,回来写日记,还用了“蜿蜒”两字来形容公路之形状,而这两字是哥哥姐姐的五年级的教材里面形容长城的。我当时读三年级,课外书缺乏,把哥哥姐姐们的教材当成课外书来读。所以,拼命的在日记中用自己还没有学过的字眼来显摆,哎,我的虚荣心啊!

去板房是因为那里有一户本家哥哥,本家哥哥去梨垭街头卖跌打损伤的药,在我们那里他认识了好多本家,他的脑袋灵活,嘴巴甜,短短两三个月,他和我们那里几十户唐姓人家都认识并人情往来,记得他母亲过生时,我们这边去了好多人,很是壮了场面。那时的人际交往,真是简单,热情,没有弯儿拐!

从工农到庙堂再到板房,在冬末春初,我记得是走黑了。一连几天,大人们打牌,晚上听本家哥哥的江湖故事。有时出去板房街上走走,极目之处,只有几家几户,印象中还没有我们梨垭的街道长,没有梨垭街道人多,好像板房是不赶场的,冷,寒湿,所以人们躲在家里,烧着煤或者没有干的“疙蔸”,烧疙蔸的过程中,会产生大量烟雾,熏得人眼睛难受。

当时想,还好不是长期在这里住!所以大人说要回家,上路时好长一段时间我跑在前面。板房到梨垭应该有个二十公里的样子吧,10岁那年,我是自己徒步下来的。

路途上,记得经过冯家祠堂,那好像是徽式建筑,屋顶有骑墙,雕梁画栋,很是威严,当时好像住了一家子在里面。住祠堂,向来不是家景殷实人家的选择,不知道这家住在那里所为何般。与冯家祠堂遥向望的,还有一处塔(我们当地好像不叫塔,叫什么来着?忘了。)

鲊人坑的事情,听父亲说他听过我的外公说过,外公当年可能被地方小军阀抓过壮丁,然后逃,逃的路途中,看到这些军阀以及他们的下属对敌对方实施的酷刑,用枪子扫这些人,用大刀砍这些人,看完,推到一处“化尸池”里面,顷刻见,有如中了海公公的花骨绵掌般,销尸匿迹了(据说化尸池用的是一种叫“王水”的溶液,父亲读过五六十年代的中专,知道一些化学知识,说“王水”是用硝酸和硫酸一起弄成的,是否这样,待考。)。当时好像说这事发生在桐梓某处或者是比邻桐梓的某处。我出生不久,外公去世,只能从父辈那里听到转来的说法,也无从证实。现在有一处鲊人坑,事实真是如何,如有实证之人,不妨探个究竟,以讹传讹的事情已经不少,远的不说,就连打小就知道的刘文彩的恶霸事情,现在有了另外的说法,且这些说法,都有些证据证实的。

1949年之前,家家户户要吃的盐是硬通货和宝贝货,但好像市面上都比较紧缺,许是交通不方便的缘故。我们那里是要下赶水去背盐巴的,前辈们在我们小时候,常常讲述他们或者他们的前辈下赶水背盐巴的故事。赶水,作为一个地方,作为一个遥远的至关重要的地方就这样在口耳间传颂,因传颂而神秘,因神秘而不知所以。后来,也就是2010年,我去习水,当时从桐梓方向去的,在路上看到了赶水的地名牌子,传说中的地名一下子就在眼前,而先辈们是促膝叩头般,为了寻常一味,千辛万苦来往返赶水,而我,坐在车上,随着车速,一晃而过,如此过客的赶水,只在眼中,没有内心的体验,一晃而过。

——————————————————————————————————————————————

又是一段时间没有回去正安,只去过一次的板房,在照片中已经看不出当年我粗浅的印象。老家的图片很亲切,所以唧唧歪歪,罗里罗嗦一大堆。楼主见笑!

本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。

如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com